近期国际米兰遭遇重大危机,后防线接连出现致命失误,导致球队在关键战役中痛失好局。连续两场比赛因防守端漏洞频现,不仅葬送领先优势,更暴露出战术体系与人员配置的深层隐患。本文将从防线组织、定位球防守、体能分配及心理压力四方面深入剖析蓝黑军团的防守顽疾,揭示这支传统豪门如何在短期内陷入如此困境,并探讨其后续调整方向。

防线协同形同虚设

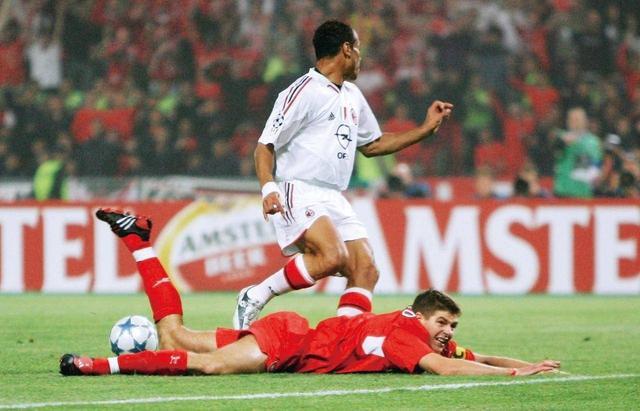

国际米兰的后防体系呈现出明显的脱节现象,中卫与边后卫之间的空档成为对手重点打击区域。面对快速反击时,双人包夹意识淡薄,常出现一人盯防多人接应的局面。上轮联赛中,对方前锋正是利用这一漏洞,轻松突破至禁区腹地完成射门。

三中卫体系的轮转换位存在明显滞后,当对手进行横向转移调度时,国米防线难以及时调整阵型宽度。这种机械式的站位切换,使得对手能通过简单传递撕开缺口,尤其在场地湿滑的情况下,球员移动速度受限加剧了这一问题。

门将与后卫线的沟通不畅更是雪上加霜,多次出现出击时机选择不当的情况。在最近的失球案例中,门将在指挥防线前压时未能预判到对方的直塞意图,导致回追不及酿成大错。

定位球防守形同纸糊

定位球已成为国际米兰的最大软肋,近两场失球半数来自角球和任意球进攻。防守人墙排布松散,对第二落点的预判几乎为零,任由对手抢点攻门。特别是身高马大的中锋在前点头槌轰炸时,国米后卫完全处于被动挨打状态。

人盯人策略执行不到位,经常放任对方插上的攻击手无人看防。上次失球正是源于角球开出后,后点埋伏的球员完全摆脱防守,轻松推射入网。教练组虽尝试过改变防守站位,但效果甚微。

门将对高空球的处理也显得信心不足,摘高球成功率低下,间接增加了本方禁区内的混乱程度。这种基础性技术的缺失,使得定位球防守成为对手取之不尽的得分源泉。

体能崩盘引发连锁反应

密集赛程下的体能透支直接反映在防守专注度上,下半场尤其是最后十五分钟成为失球高发期。疲劳状态下,球员跑动积极性骤降,补位意识全无,连最基本的贴身逼抢都无法保证。

高强度对抗后的肌肉记忆衰退尤为明显,原本熟练的卡位动作变形走样。上周比赛尾声阶段的失球,正是源于后卫腿软无法封堵近在咫尺的射门角度,眼睁睁看着皮球滚入网窝。

替补席深度不足迫使主力超负荷运转,恶性循环由此产生。年轻储备力量尚未达到一线队强度,临危受命的球员往往因经验欠缺放大防守漏洞,形成越换越糟的尴尬局面。

心理阴影挥之不去

连续失误引发的蝴蝶效应正在侵蚀整条防线的信心,曾经固若金汤的钢铁长城如今风声鹤唳。每次丢球后,球员们相互指责的眼神折射出信任危机,这种负面情绪极易传染扩散。

主场球迷的嘘声形成巨大压力,越是想证明自己反而越容易犯错。心理辅导团队虽介入干预,但短期难见成效,部分老将在重压之下甚至出现技术变形,传接球失误率飙升。

历史数据显示,类似防守崩塌往往伴随长期低谷,若不能及时扭转心态,恐将陷入更深泥潭。管理层需要在冬窗引进具有领袖气质的后防指挥官,重塑球队防守信念。

综合来看,国际米兰的防守危机绝非偶然,而是体系漏洞与个体状态双重作用的结果。从战术层面看,需要重构防守纪律性和层次感;从人员角度看,急需补充新鲜血液注入活力。唯有正视现实差距,才能找回昔日意甲霸主的风采。

展望未来,教练团队应当果断变阵,适当收缩防线宽度,强化中场屏障作用。同时给予年轻球员更多历练机会,毕竟重建周期不可避免。对于志在争冠的国际米兰而言,此刻的阵痛或许是通向复兴的必经之路。